敷地の海側を塀で囲い、“舞台”をコンセプトとしたデッキを設置

敷地の海側を塀で囲い、“舞台”をコンセプトとしたデッキを設置 木材劣化診断士でもある施主の結城さん

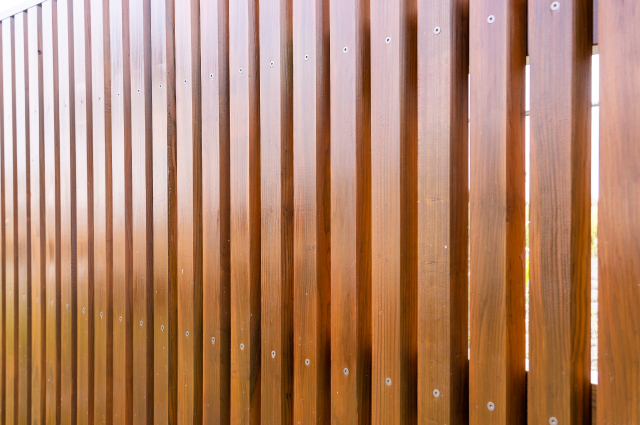

木材劣化診断士でもある施主の結城さん 都会の風景にもマッチするスマートな印象のウッドフェンス

都会の風景にもマッチするスマートな印象のウッドフェンス 設計・施工、木材調達を担当した物林(株)の前田さん

設計・施工、木材調達を担当した物林(株)の前田さん 断面が平行四辺形の材を使用し、目隠し効果を高めた

断面が平行四辺形の材を使用し、目隠し効果を高めた 表面に凹凸加工を施し、沖縄の波をイメージ

表面に凹凸加工を施し、沖縄の波をイメージ |

|

| (左)板は、交換が容易なビス留め | (右)板金で塀の上部を覆い雨水が木口から浸み込むのを防ぐ |

|

|

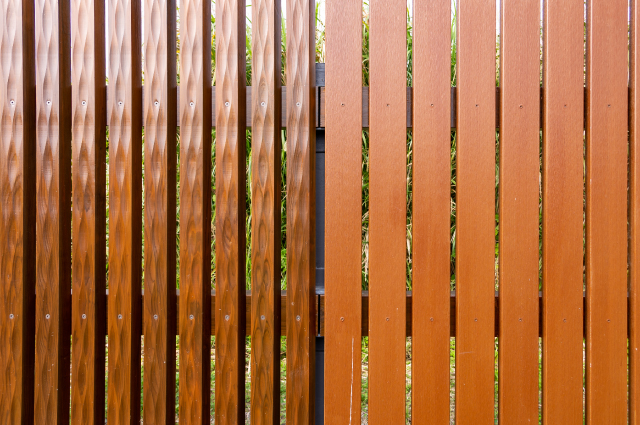

| (左)斜めから覗きにくくし目隠し効果を高める | (右)2種類の保護塗料を使い、耐久性を検証。また、風を受けやすいので横桟を太くしている |

|

|

| (左)表面に凹凸加工を加えデザイン性を高める | (右)再生木材を使った塀を右側に併設。無垢材と夏の表面温度の差などを検証する |

ウッドデッキは、近隣の人たちが三線や民謡の練習や披露の場としても活用

ウッドデッキは、近隣の人たちが三線や民謡の練習や披露の場としても活用 大引き(梁)は溶融亜鉛メッキ処理したH鋼材

大引き(梁)は溶融亜鉛メッキ処理したH鋼材 右側は熱圧加工した材、左側はしていない材

右側は熱圧加工した材、左側はしていない材

計測器を設置し、紫外線量や日射量も測定している

計測器を設置し、紫外線量や日射量も測定している 保存処理、保護塗料などを施した木材の暴露試験

保存処理、保護塗料などを施した木材の暴露試験 写真提供:株式会社 saiブランド

写真提供:株式会社 saiブランド