- Story

- 木育は、木の遊具から 香川大教育学部附属幼稚園 高松園舎の挑戦

木育は、木の遊具から

香川大教育学部附属幼稚園 高松園舎の挑戦

香川大学教育学部附属幼稚園 高松園舎は、附属幼稚園という性格上、幼児教育の研究や情報発信の拠点となっています。幼稚園保育の中に木育を積極的に取り入れたいとの思いから、園庭に木の遊具が完成したのは2022年1月のこと。園舎主事の植田和也さんと施工された高陽ホームテクノ株式会社の西尾直樹さん、設計された株式会社寒川建築研究所の寒川洋次さんにお話しを伺いました。

360°パノラマビューで見る

木育を幼稚園の柱の一つに

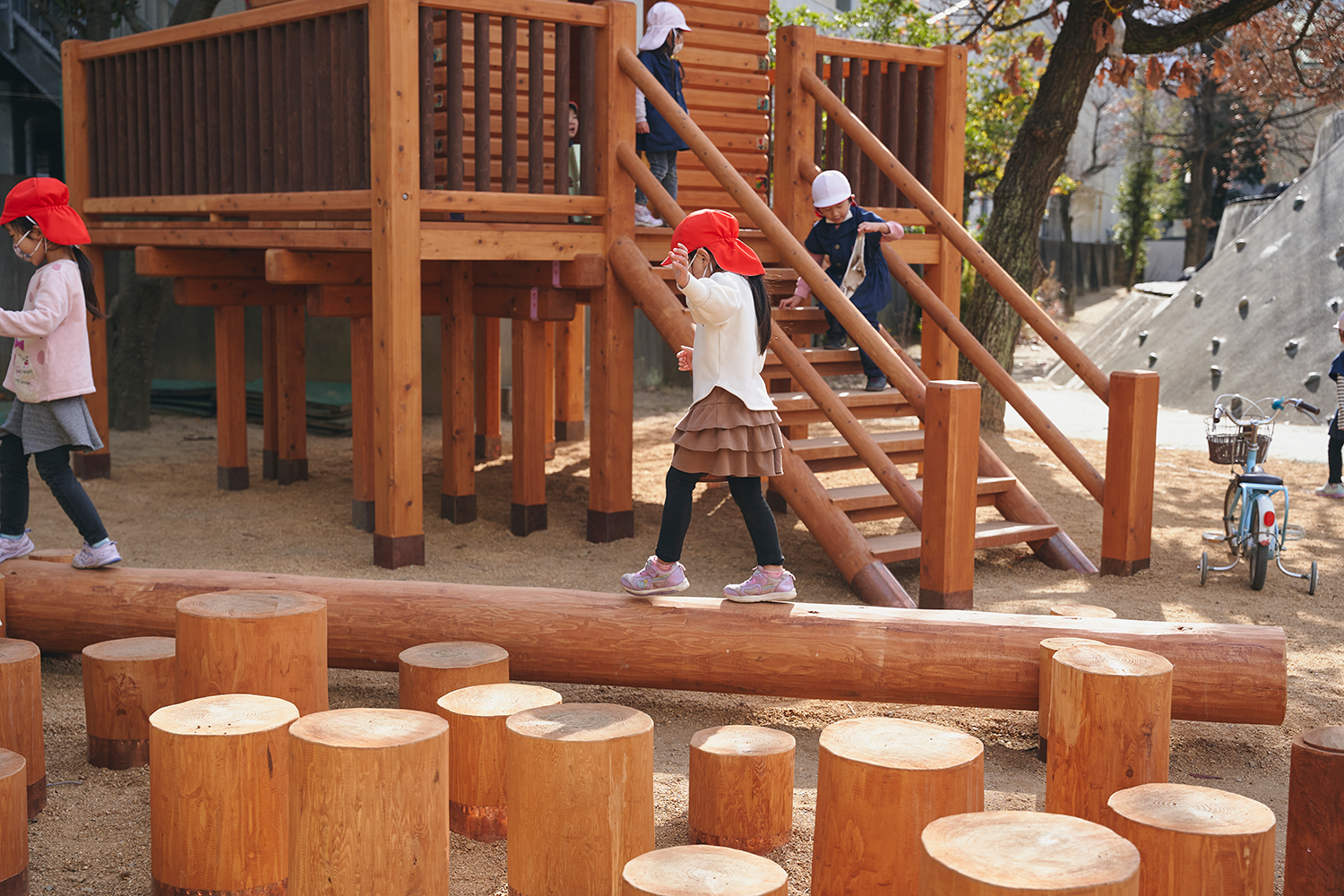

手前が「丸太わたり」と「丸太ステップ」、奥が「みはらしデッキ」

手前が「丸太わたり」と「丸太ステップ」、奥が「みはらしデッキ」

4歳児30名、5歳児30名、計60名の園児が通う附属幼稚園高松園舎。登園後の身支度を終えるとすぐに出来たばかりの木の遊具で元気に遊ぶ子どもたちの姿がみられます。小学校長と高松園舎主事を兼ねている植田さんに、木の遊具をつくられた意図をお聞きしました。

「園庭に木の遊具を設置することは以前から検討していました。幼稚園の保育の中に木育を取り入れ、それを幼稚園の柱にしたいと考えていたのです。当園は教育学部の附属幼稚園という位置づけなので、幼児教育の研究の場であり、全国に向けて情報発信をしていく拠点でもあります。木の遊具を活用した木育を行い、その成果を全国に広めたいという想いもありました。また、園の周囲は樹木が多く、緑が豊かな環境です。この風景には金属や樹脂の遊具ではなく、木の遊具がふさわしいだろうと思っていました。」

小学校長と高松園舎主事を兼ねている植田さん

小学校長と高松園舎主事を兼ねている植田さん

身体と情操の両面での発育に期待

アクティブな遊びができる「みはらしデッキ」

アクティブな遊びができる「みはらしデッキ」

続いて、幼児教育の観点から見ると、木の遊具にはどのような魅力があるのかをお聞きしました。

「木材は熱伝導率が低く真夏でも熱くなり過ぎず、真冬でも冷たくなり過ぎません。子どもたちが1年間を通して遊ぶことができます。

また、木材には金属や樹脂にはない自然素材としての温かみがあります。子どもたちが抱き付いて全身で触れることができます。今回の遊具は総合遊具として設計し、登る、跳ぶ、渡る、降りるなど様々な身体の動きができるようになっています。遊びの中で筋肉の使い方や手足の動かし方などを覚え、室内の遊びでは得られないバランスのいい身体の発育が期待できます。

また、木にさわった感覚や木の匂いなど、五感を通した刺激により情操面での発育も大いに期待できると思います。子どもたちに木の遊具で遊んだ感想を聞くと『楽しい』、『気持ちいい』、『いい匂い』という答えが返ってきました。寒さの中でも遊びに夢中になって長時間身体を動かすことは、子どもたちの集中力を養うことにも役立っていると感じます。また、樹脂製のブランコや金属製の鉄棒で遊んでいた子が、木の遊具で遊んだら冷たくなかった、と言うんですね。小学校の理科に関わる内容を、自然に発見し学んでいるという場面も見られ、木の遊具を通してさまざまな学びを深めていると感じました」

地域材のヒノキ、スギを活用

施工を担当した西尾さんに使用した木材についてお聞きしました。

「私の会社では、以前から県産ヒノキを使う活動を推進していますが、香川県は林産県ではないので香川産の木材はとても少ないのです。今回のプロジェクトではウッドショックもあり、木材の調達には苦労しました。香川県産ヒノキを優先し、一部スギ材も加え、近県からも調達してなんとか揃えることができました。木材はJAS認証のK4相当の保存処理を施しています。加工する工場が2か所にわたり、それぞれ材の色が違ったので、その色の違いを利用して変化をもたせています」。

さらに施工において配慮した点をお聞きすると「柱の地際は、銅板を巻いて腐食に配慮しています。基礎はコンクリートでつくり、子どもがコンクリート基礎につまずくことがないように最低でも15cmは土被りさせています。また、丸太の背割りを入れた部分にはコーキング材を充填し、子どもが指を挟まないようにしています。あとは継ぎ手や仕口の部分に水がたまらないような工夫をしました。一般の方にとって木は腐るというイメージが強いと思いますが、しっかりと対策を施し、長持ちするように配慮した造りにしています。木にはメリット、デメリットがありますが、デメリットばかりではなく、“やさしさ”や“あたたかさ”という木ならではのメリットに注目して欲しいですね。日本人は古来より木と触れ合って暮らしてきました。それを最大のメリットととしてお伝え出来たらいいなと思います」。

高陽ホームテクノの西尾さん

高陽ホームテクノの西尾さん

感性を育む機能をカタチに

遊具を設計する立場としてはどのような点に配慮されたのか寒川さんにお聞きしました。

「子どもたちが身体を鍛え、感性を育むような機能を入れて欲しいという要望があったので、いろいろ考えていったらこの形になりました。大きく分けるとすべり台やボルダリング、木登り棒などがありアクティブな運動ができる「みはらしデッキ」と小屋の中でおままごとなどができる「わんぱく砦」になります。

「わんぱく砦」の隣には「丸太ステップ」と「丸太わたり」があります。「みはらしデッキ」はK4処理をした木材の色をそのまま生かし、「わんぱく砦」の方は上から茶色の防護塗料を塗り、違いを演出しています。また、砦の小屋の下に空間をつくって、そこでも子どもたちが遊べるようにしました。どちらかというと機能を優先した形なのでデザイン的なこだわりはあまりありません。

建築的な観点でいうと意匠を揃えてフラットに作った方が美しいと思いますが、あえて屋根の色を変えるなどカラフルにして楽しさを演出しています。また、作る過程も子どもたちに見てもらい、さらに遊具づくりに参加してもらうことも前提に設計しました。小屋の手すりの部材は子どもたちがノコギリを使って切り、壁の柱の木口には絵を描いてもらっています。子どもたちが参加することで完成した建築だと思っています」。

設計を担当した寒川建築研究所の寒川さん

設計を担当した寒川建築研究所の寒川さん

ワークショップ、セミナーを施工前に実施

「わんぱく砦」の手すりの丸太は子どもたちがノコギリで切ったもの

「わんぱく砦」の手すりの丸太は子どもたちがノコギリで切ったもの

遊具をつくるにあたって、園では数か月前から子どもたちと保護者を対象にしたワークショップやセミナーを開催しています。一体どのようなことをされたのでしょう。植田さんにお聞きしました。

「この木の遊具の良さを自分ごととして、子どもたちだけでなく保護者の皆さまにも捉えていただきたくて昨年の10月から木育ワークショップと木育セミナーを開催しました。第1回の木育ワークショップは10月に行い、木に興味を持つきっかけ作りとして森と木の関係を学び、園内にある木の名前を確認し、さまざまな樹種の木片に触って匂いを嗅いでみました。さらに木のおもちゃで実際に遊ぶ体験をもしました。11月に行った第2回では、五感をフルに使って木製玩具で遊び、さらに香川県産のヒノキとスギの板材にお絵描きをしてオリジナルの木のコースターづくりをしました。2回のワークショップを通じて、木のぬくもりや色つや、匂いなどを実感したことで、子どもたちは身の回りの樹木や木の製品に今まで以上に目を向けるようになりました。12月には子どもたちに「わんぱく砦」の壁につかう部材の木口にお絵描きをしてもらいました。さらに「わんぱく砦」の手すりに使う丸太を保護者と一緒にノコギリを使って切ってもらいました。また、保護者の皆さまに向けた木育セミナーを開催し、脱炭素社会と森林の関係、香川県の木材の状況、木材と生活に関して学んでいただきました。これらのワークショップやセミナーを通じて、子どもたちだけでなく保護者に木の大切さを知っていただけたことが大きな成果だと思います」。

小屋の壁材の木口には、子どもと保護者が絵を描きました

小屋の壁材の木口には、子どもと保護者が絵を描きました

みんなで守り育んでいく木の遊具

木の遊具を長く運用していくにはメンテナンスは欠かせません。メンテナンスは園側で行う目視点検や日常点検と専門業者による詳細な点検の両面から考えられています。植田さんにメンテナンスの方法についてお聞きしました。

「日常点検に関しては遊具メーカーさんや有識者の助言を得て日常点検チェック表を作成しました。日常の目視点検は職員が行いますが、初めて赴任した教職員もすぐに目視点検ができるよう点検マニュアルを映像化しました。映像制作にあたっては大手の遊具メーカーさんに協力していただき、安全点検をしている様子を撮影しそれぞれの点検のポイントを解説して20分程度の動画に編集しました。このDVDは、私たちの園だけでなくこれから木の遊具を導入される他の園や教育機関でも活用していただけたらと考えています」。

さらに今後は、様々な調査を行いデータ化していく予定だそうです。

「子どもたちの“木の香りがとてもいい”という声を受けて、いま農学部の先生が、遊具からどの程度の距離まで香り成分が出ているのかを計測しています。また、教育学部の現学部長の専門が体育なので、この遊具による身体的影響を調査していく予定です。遊具が出来上がって終わりではなく、これを機に木育を幼稚園の柱の一つとするために活用し、得られたデータを全国に発信していきたいと考えています」。

高松園舎の木の遊具は、先生方や施工会社、子どもたちと保護者の皆さまが一緒になって運用されていかれるようです。これからもたくさんの子どもたちの遊び相手になることでしょう。

https://love.kinohei.jp/_files/story/51_07.jpg写真左から寒川建築研究所の寒川洋次さん、香川大学教育学部附属幼稚園高松園舎の植田和也さん、高陽ホームテクノの西尾直樹さん

手前が「丸太わたり」と「丸太ステップ」、奥が「みはらしデッキ」

手前が「丸太わたり」と「丸太ステップ」、奥が「みはらしデッキ」 小学校長と高松園舎主事を兼ねている植田さん

小学校長と高松園舎主事を兼ねている植田さん アクティブな遊びができる「みはらしデッキ」

アクティブな遊びができる「みはらしデッキ」

高陽ホームテクノの西尾さん

高陽ホームテクノの西尾さん

設計を担当した寒川建築研究所の寒川さん

設計を担当した寒川建築研究所の寒川さん 「わんぱく砦」の手すりの丸太は子どもたちがノコギリで切ったもの

「わんぱく砦」の手すりの丸太は子どもたちがノコギリで切ったもの 小屋の壁材の木口には、子どもと保護者が絵を描きました

小屋の壁材の木口には、子どもと保護者が絵を描きました